近年、日本の食卓を揺るがす「令和の米騒動」が注目を集めています。

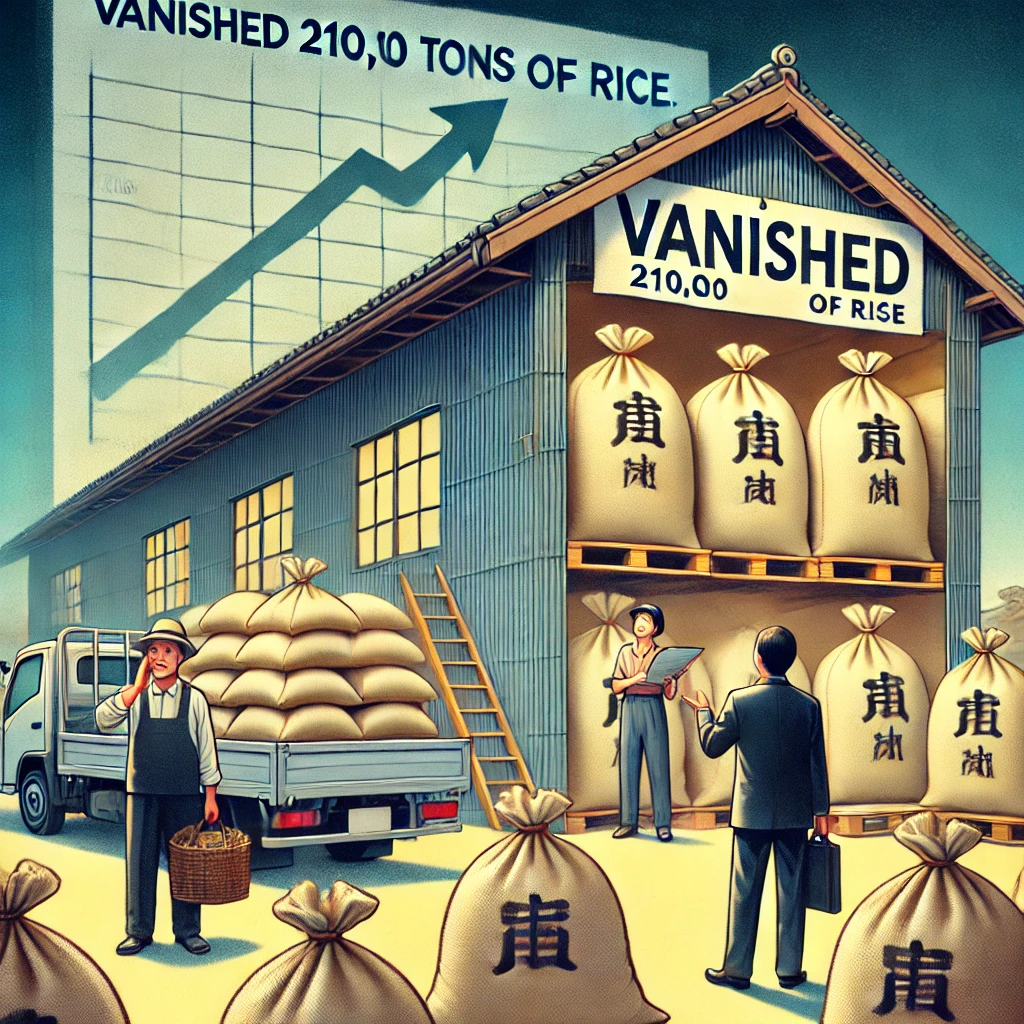

生産量は増加しているにもかかわらず、市場から姿を消した21万トンのコメ。

この謎と価格高騰の背景に迫ります。

「消えた21万トンのコメ:流通の目詰まりが原因か」

皆さん、こんにちは。

最近、スーパーや米店で「コメの値上がり」が話題になっていますね。

一体なぜ、コメの生産量が増えているのに市場に出回る量が減ってしまうのでしょうか?

今回は、この「流通の目詰まり」に焦点を当て、原因や影響について詳しく掘り下げていきます。

なぜコメが消えた?流通のどこで滞っているのか

まず、コメが消えたとされる「流通の目詰まり」ですが、これは単なる在庫不足ではありません。

実は、コメが生産されているにもかかわらず、各流通段階でスムーズに市場に供給されていないことが主な原因とされています。

では、どこで滞っているのか、以下の表で確認してみましょう。

| 流通段階 | 問題点 |

|---|---|

| 生産者(農家) | 収穫量は増えているが、出荷のタイミングが遅れている。 |

| 集荷業者 | 人手不足により輸送スケジュールが遅れ、倉庫の回転率が低下している。 |

| 精米業者 | 電気代や燃料費の高騰により、精米の稼働率が低下している。 |

| 卸売業者 | 価格変動を見越し、供給を調整しながら在庫を管理している。 |

| 小売業者 | 仕入れ価格の上昇を理由に、安定供給が難しくなっている。 |

このように、流通の各段階でさまざまな問題が重なり、市場に供給されるコメの量が減ってしまっているんですね。

価格高騰のメカニズムとは?

コメの供給が滞ると、当然ながら価格が上昇してしまいます。

しかし、単純に「流通の遅れ=価格高騰」とは限らないんですよ。

実際には、複数の要因が絡み合い、コメの価格が変動しています。

以下の3つの要因が特に大きな影響を与えています。

- 備蓄米の放出調整:政府は価格調整のために備蓄米を放出するが、その量やタイミングによって市場価格が変動する。

- 投機的な買い占め:一部の流通業者が価格上昇を見越し、在庫を多く抱え込むことで供給が不安定になる。

- 輸送コストの増加:燃料価格の高騰により、流通コストが上がり、小売価格にも影響を与える。

つまり、単に「コメが足りないから値上がりしている」というわけではなく、複数の要因が影響し合っているのです。

消費者の負担を軽減するには?

それでは、消費者としてこの状況にどう対応すればよいのでしょうか?

以下のような対策が考えられます。

- 地元産のコメを選ぶ:輸送コストが少なく、比較的安定した価格で入手しやすい。

- 長期保存可能なコメを購入:無洗米や真空パック米をストックし、価格変動の影響を受けにくくする。

- 政府の支援策をチェック:価格調整のための補助金や備蓄米の放出情報をこまめに確認する。

少しの工夫で、家計の負担を抑えることができそうですね。

今後の流通改善策とは?

コメの流通の目詰まりを解消するには、どのような施策が必要なのでしょうか?

専門家が指摘する改善策として、以下のような取り組みが挙げられています。

| 改善策 | 期待される効果 |

|---|---|

| 物流のデジタル化 | AIやIoTを活用し、流通過程をリアルタイムで把握・調整できるようにする。 |

| 倉庫の効率化 | 最新の在庫管理システムを導入し、適正な量を市場に供給できるようにする。 |

| 価格の安定化施策 | 政府が備蓄米の放出タイミングを適切に調整し、価格変動を抑える。 |

これらの施策がうまく機能すれば、流通の目詰まりが解消され、安定的にコメが供給されるようになりますね。

まとめ:コメ流通の問題は私たちの生活に直結

「令和の米騒動」の背後には、流通の目詰まりという大きな問題がありました。

生産量は増えているのに市場に出回るコメが減っているのは、流通業者の在庫管理、輸送コストの上昇、そして消費者行動の変化が複雑に絡み合っているためです。

今後は、流通のデジタル化や効率化が進めば、安定した供給と価格の安定が期待できますね。

私たち消費者も、賢く選んで無駄なくコメを活用していきましょう!

備蓄米の放出:価格高騰への対策となるか

近年、コメの価格高騰が続いており、消費者の家計に大きな影響を及ぼしています。

この状況を受け、政府は備蓄米の放出を検討していますが、その効果や課題について詳しく見てみましょう。

備蓄米とは何か?

備蓄米とは、災害や凶作などの緊急時に備えて政府が保有するコメのことです。

通常、約100万トンが適正な備蓄量とされ、5年間程度保有した後、飼料用などで販売し、一部を入れ替えています。

備蓄米放出の背景

2024年の異常気象や農業資材の価格上昇、さらにはウクライナ情勢による小麦価格の上昇などが重なり、コメの価格が急騰しました。

これに伴い、流通段階での買い占めや投機的な動きも指摘され、政府は備蓄米の放出を検討するに至りました。

備蓄米放出の効果と課題

備蓄米の放出は、一時的に市場の供給量を増やし、価格の安定化を図る効果が期待されます。

しかし、放出された備蓄米が市場で適切に流通しない場合、価格の下落効果は限定的となる可能性があります。

また、備蓄米の品質や消費者の受け入れ状況も考慮する必要があります。

今後の展望

政府は、備蓄米の放出に加えて、流通の透明性向上や投機的な動きの監視強化など、総合的な対策を講じることが求められます。

消費者としても、情報を正しく理解し、冷静な対応を心掛けることが大切ですね。

まとめ

備蓄米の放出は、コメ価格の高騰に対する一つの対策ですが、その効果を最大限に引き出すためには、政府、流通業者、消費者が一体となって取り組むことが重要です。

引き続き、状況を注視していく必要がありますね。

流通業者の在庫戦略と市場への影響

皆さん、こんにちは。観光大使兼グルメリポーターの[名前]です。

今日は、最近話題の「令和の米騒動」について、特に流通業者の在庫戦略が市場にどのような影響を及ぼしているのか、深掘りしてみたいと思います。

流通業者の在庫管理とは?

まず、流通業者がどのように在庫を管理しているのかをご紹介しますね。

一般的に、流通業者は需要と供給のバランスを見極めながら、適切な在庫量を維持することで市場の安定を図っています。

しかし、近年の気候変動や消費者の嗜好の変化など、予測が難しい要因が増え、在庫管理はますます複雑になっています。

在庫戦略が市場価格に与える影響

さて、流通業者の在庫戦略が市場価格にどのように影響するのでしょうか?

例えば、需要が高まると予想される時期に在庫を多めに確保しておくことで、供給不足を防ぎ、価格の急騰を抑えることができます。

一方、在庫を過剰に抱えると、保管コストが増加し、最終的には消費者価格に反映されることもあります。

「令和の米騒動」における在庫戦略の課題

今回の「令和の米騒動」では、流通業者の在庫戦略にいくつかの課題が浮き彫りになりました。

一部の業者が価格の先高感から在庫を抱え込み、市場への供給を控えた結果、消費者の手元に十分な米が届かず、価格が高騰する事態となりました。

このような行動は、市場の健全な価格形成を妨げる要因となります。

適切な在庫戦略の重要性

では、どのような在庫戦略が求められるのでしょうか?

流通業者は、適切な在庫量を維持し、市場の需要に柔軟に対応することが重要です。

また、政府や生産者との情報共有を強化し、需給バランスを正確に把握することで、過度な在庫の積み増しや不足を防ぐことができます。

消費者への影響と今後の展望

最後に、消費者への影響と今後の展望についてお話ししますね。

今回の騒動で、消費者は米の価格高騰や品薄を経験し、食生活に直結する問題として大きな関心を寄せました。

今後は、流通業者の適切な在庫管理と市場の透明性向上が求められます。

消費者としても、日頃から市場の動向に関心を持ち、適切な情報を得ることが大切ですね。

以上、流通業者の在庫戦略と市場への影響についてお伝えしました。

皆さんの食卓がいつも豊かでありますように。

転売目的の他業種の買い占めの実態とは?

近年、お米の価格高騰が続いていますが、その背景には市場の需給バランスを崩す「転売目的の買い占め」があるんですよ。

特に、通常はお米の流通に関わらない他業種の企業や個人が投機目的で大量にお米を購入し、高値で売り抜けようとする動きが問題になっています。

では、具体的にどのような業種が買い占めを行い、どんな影響を与えているのか、詳しく見ていきましょう。

どんな業種が買い占めをしているのか?

転売目的でお米を買い占めているのは、意外にも食品業界以外の業種が多いんですよ。

例えば、以下のような業種が市場の動きを見て、お米を仕入れていると言われています。

| 業種 | 買い占めの理由 | 影響 |

|---|---|---|

| 投資会社・ファンド | 価格上昇を見越した投機目的 | 市場の需給バランスを乱し、価格を吊り上げる |

| 小売業者(スーパー・コンビニ) | 仕入れ価格がさらに上がることを懸念し、在庫を確保 | 流通量の減少につながり、一般消費者が買えなくなる |

| 外食産業(飲食チェーン) | 自社供給を優先し、先行確保 | 市場価格の不安定化を助長 |

| 転売業者 | ネットや海外市場で高値転売 | 流通市場の価格高騰を引き起こす |

このように、本来お米を流通させる立場にない業種までが投機的に参入することで、価格の乱高下が起きてしまうんですよ。

なぜ買い占めが起こるのか?

では、なぜこうした買い占めが起きてしまうのでしょうか?

その理由はいくつかありますが、主な要因として以下が挙げられます。

- 供給不足の予測:市場で「米が足りなくなるかもしれない」という噂が広まると、企業や個人がパニック的に買い占めを行います。

- 価格上昇の期待:物価高騰が続く中、お米も値上がりすると見込んで転売目的で保有する人が増えています。

- 海外市場での需要増:日本産のお米は海外でも人気があり、特にアジア圏での需要が高まっています。

- 政府の動きへの警戒:政府が備蓄米の放出を検討する動きがあると、投機筋が「価格調整が入る前に確保しよう」と考えることがあります。

これらの理由が重なり、お米の買い占めが加速してしまっているんですね。

買い占めによる具体的な影響

では、実際に市場ではどんな影響が出ているのでしょうか?

主に以下のような問題が発生しています。

| 影響 | 詳細 |

|---|---|

| 価格の高騰 | 買い占めにより市場に流通する量が減り、結果的に価格が急上昇 |

| 消費者の負担増 | 家計への影響が大きくなり、低所得世帯ほど負担が重くなる |

| パニック買いの連鎖 | 「米がなくなるかも」という不安が広がり、一般消費者も買い占めに走る |

| 業界間の競争激化 | 食品メーカーや飲食業者が原材料確保に奔走し、企業間競争が激化 |

特に、価格の高騰は消費者の生活に直接影響を与えるため、大きな問題となっています。

今後の対策と私たちにできること

では、このような買い占め問題に対して、どのような対策が考えられるのでしょうか?

- 政府の監視強化:大規模な買い占め行為に対する規制を強化し、不正な転売を防ぐ。

- 消費者の冷静な対応:必要以上の買いだめをせず、市場の安定に協力する。

- 直接販売の活用:農家からの直接購入や地元産の利用を促進し、流通の中間マージンを減らす。

この問題は一部の業者だけでなく、私たち消費者の行動次第でも大きく変わるんですよ。

不必要な買い占めをせず、冷静に対応することが、長期的な市場の安定につながるんですね。

まとめ

お米の買い占めは、転売目的の業者だけでなく、さまざまな業種が関わることで深刻な問題となっています。

その影響で価格が高騰し、消費者の負担が増しているんですよ。

この状況を改善するには、政府の規制強化や、消費者が冷静に対応することが重要ですね。

お米は私たちの生活に欠かせないものだからこそ、適切な流通が保たれるように、賢く行動していきましょう!

農家の視点:生産増加と価格高騰のギャップ

皆さん、こんにちは。観光大使兼グルメリポーターの[名前]です。

今回は、最近話題の「令和の米騒動」について、特に農家の皆さんが感じている生産と価格のギャップに焦点を当ててお伝えしますね。

生産コストの上昇とその影響

まず、農家の皆さんが直面している大きな課題の一つに、生産コストの上昇があります。

例えば、機械を動かすための燃料費は、2020年と比べて約1.3倍に増加しています。

さらに、肥料の価格も約1.4倍に上がっているんですよ。

これらのコスト増加は、農家の経営を圧迫しています。

| 項目 | 2020年 | 2025年 | 増加率 |

|---|---|---|---|

| 燃料費 | 100% | 130% | +30% |

| 肥料費 | 100% | 140% | +40% |

このように、コストが増えると、農家の皆さんは収益を確保するために、米の販売価格を上げざるを得ません。

しかし、市場の状況や消費者の購買力を考えると、簡単に価格を上げることも難しいのが現実です。

需要の変動と生産調整の難しさ

さらに、近年ではインバウンド需要の増加や外食産業の回復により、米の需要が増えています。

しかし、農家の皆さんが生産量を急に増やすことは難しいんです。

なぜなら、米の生産には時間がかかりますし、天候などの影響も大きいからです。

そのため、需要の変動に柔軟に対応するのは容易ではありません。

減反政策と生産意欲の低下

過去には、米の過剰生産を防ぐために減反政策が行われてきました。

この政策により、生産量を抑えることで価格の安定を図ってきたんですね。

しかし、これが長期間続いたことで、一部の農家の皆さんの中には、生産意欲の低下や経営の多角化を進める動きも見られました。

結果として、現在の需要増加に対して供給が追いつかない状況を招いているとも言えます。

農家の声:現場からの訴え

実際に農家の皆さんからは、「生産コストが上がっているのに、米の価格が思うように上がらない」といった声が多く聞かれます。

また、「需要が増えているのは嬉しいけれど、生産を増やすための支援や情報が不足している」との指摘もあります。

現場の声をしっかりと受け止め、適切な支援策を講じることが求められています。

今後の展望と課題

今後、農家の皆さんが安定して米を生産・供給できるようにするためには、生産コストの低減や効率化、そして需要予測の精度向上が重要です。

また、消費者の皆さんにも、米の価値や農家の努力を理解していただき、適正な価格で購入していただくことが、持続可能な農業の実現につながります。

皆さんも、日々の食卓でいただくお米の背景に、農家の皆さんの努力があることを思い出してみてくださいね。

これからも、美味しいお米を楽しみながら、農業の未来を一緒に考えていきましょう。

米の価格高騰分のお金は農家に渡っているの?

近年、米の価格が上昇していますが、その利益が実際に農家に届いているのか気になりますよね。

今回は、米価上昇の背景と農家の収入への影響を詳しく見ていきましょう。

米価上昇の現状

最近、店頭での米の価格が上がっていると感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、2024年の東京23区の消費者物価指数では、米類が前年の1.7倍に達しました。

このような価格高騰の背景には、流通の滞りや需要の増加などが影響しています。

農家の収入への影響

では、この米価の上昇が農家の収入にどのように影響しているのでしょうか。

農家が米を販売する際の価格(生産者米価)は、店頭価格の上昇ほどには上がっていないのが現状です。

例えば、2024年の生産者米価は60kgあたり約1.6万円で、これは生産コストとほぼ同等、もしくは赤字となる水準です。

そのため、米価の上昇が直接的に農家の利益増加に繋がっているとは言い難い状況です。

流通・小売業者の利益構造

米価の上昇による利益は、主に流通業者や小売業者に渡っていると指摘されています。

店頭価格が上がっても、生産者に支払われる価格がそれに比例して上昇しないため、その差額が流通・小売業者の利益となっています。

この構造が、農家の収入増加を妨げる一因となっています。

ピンハネ業者の存在

農家の利益を圧迫している原因の一つに、いわゆる「ピンハネ業者」の存在があります。

これらの業者は、農家から安価で米を買い取り、その後市場価格の高騰を待って高値で販売するなどの行為を行っています。

また、一部の業者は「買い手がつかない」と言って農家から相場よりもさらに低い価格で仕入れ、本来の市場価格との差額で利益を得ているケースもあります。

このような業者の存在により、農家が正当な利益を得ることが難しくなっています。

農家支援の必要性

このような状況を踏まえ、農家への適切な支援が求められています。

具体的には、生産者米価の適正な引き上げや、直接的な補助金の支給などが考えられます。

農家の経営を安定させることで、持続可能な農業の実現に繋がります。

まとめ

米価の上昇が必ずしも農家の収入増加に直結していない現状があります。

流通・小売業者との利益配分の見直しや、ピンハネ業者の排除、農家への直接的な支援策の導入が必要ですね。

私たち消費者も、この問題に関心を持ち、農家を支える取り組みを考えていきたいものです。

政府の対応と今後の課題

近年の「令和の米騒動」を受け、政府は米価の安定化に向けた対策を講じています。

しかし、これらの対応には課題も多く、今後の改善が求められています。

政府備蓄米の放出とその影響

政府は、米価高騰を受けて備蓄米の放出を検討しています。

備蓄米は、災害や凶作などの緊急時に備えて保有されており、適切なタイミングでの放出が求められます。

しかし、備蓄米の放出が市場価格の安定にどの程度寄与するのか、その効果には未知数の部分も多く、慎重な議論が必要ですね。

減反政策の影響と見直しの必要性

長年続けられてきた減反政策は、米の生産量を抑制することで価格の安定を図るものでした。

しかし、予想される需要ギリギリの生産しか行われていないため、わずかな需給の変動で価格が大きく変動するリスクがあります。

このため、減反政策の見直しや、生産調整の柔軟性を高めることが求められています。

気候変動への対応と高温耐性品種の導入

近年の気候変動により、高温障害や水不足が頻発し、米の品質や収量に影響を及ぼしています。

特に、2023年の記録的な猛暑では、「胴割れ粒」や「乳白粒」が増加し、一等米比率が大幅に低下しました。

これに対応するため、高温耐性品種の育成や新たな栽培技術の導入が急務となっています。

流通の目詰まりと在庫管理の改善

流通過程での滞りや、流通業者の在庫戦略が市場の供給不足を助長している可能性があります。

一部の流通業者が、価格の先高感から米を市場に出さず、在庫として抱え込んでいることが指摘されています。

このような行動を防ぐため、流通の透明性を高め、適切な在庫管理を促進する仕組みづくりが必要です。

消費者への情報提供と意識啓発

消費者が適切な判断を行えるよう、米の供給状況や価格動向に関する情報提供を強化することが重要です。

また、過度な買い占めや不安感を煽らないよう、冷静な消費行動を促すための意識啓発も必要ですね。

今後の展望と持続可能な米政策の構築

政府は、これらの課題に対処し、持続可能な米政策の構築を目指す必要があります。

生産者、流通業者、消費者が協力し、安定した米の供給と適正な価格の維持を実現するための取り組みが求められます。

これにより、将来的な米不足や価格高騰のリスクを低減し、安心して米を消費できる社会を築いていきたいですね。

参考:

高騰の背景に“消えたコメ21万トン” 農水省が調査へ 備蓄米の販売は…(2025年1月31日掲載)|日テレNEWS NNN

コメント